【ボランティア募集】地域の居場所・情報を ”知る、伝える。ボランティア”(大学生年齢のかた向け)

|

|

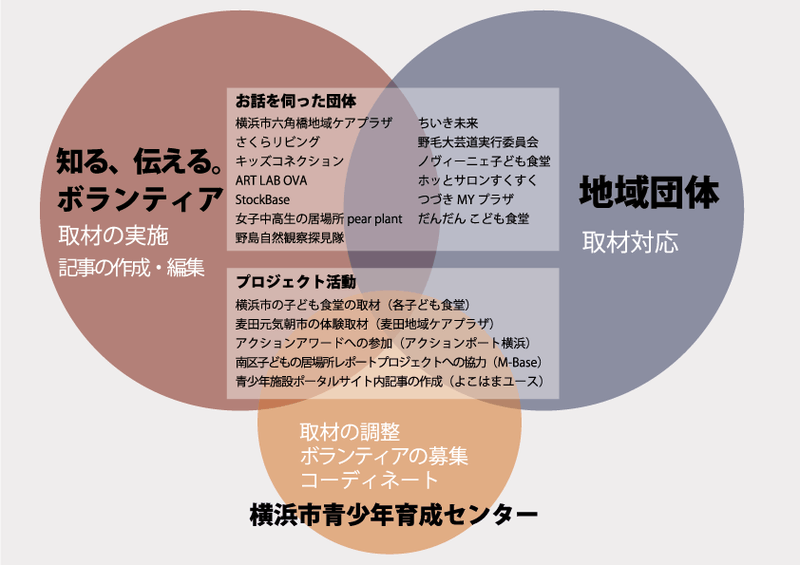

🟡🟠知る、伝える。ボランティアの活動内容🟠🟡

↑↑ボランティアがまとめてくれたものです。(noteに飛びます。)

🟠①「知る、伝える。ボランティアについて」🟠

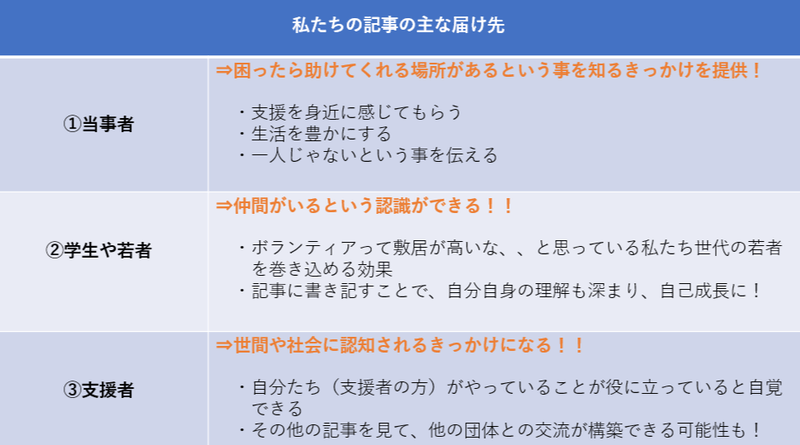

🟠②記事を通して伝える先について🟠

🟠③私にとっての「知る、伝える。ボランティア」🟠

🟠④おわりに🟠

取材記録

2020年度

12月 六角橋地域ケアプラザ (地域交流のコーディネート)

2月 さくらリビング (青少年交流・活動支援スペース)2021年度

4月 キッズコネクション (放課後等デイサービス)

6月 ART LAB OVA (多目的なアートスペース)

9月 StockBase (不要品の有効活用プラットフォーム)

9月 野島自然観察探見隊 (子どもの自然体験活動)

9月 PearPlant(梨の木) (女子中高生のための居場所)

10月 NPO法人ちいき未来 (デジタルコンテンツを活用した地域づくり)

11月 野毛大道芸実行委員会 (野毛地区の活性化イベント)子ども食堂の取材記事

①ノヴィーニェこども食堂(相模原・青葉区)

②金沢子ども食堂&ホッとサロン すくすく(金沢区)

③気まぐれ八百屋 だんだん(大田区)

ボランティアが書いた取材記事(noteに飛びます)

青少年育成を発信する。子ども若者の居場所を発見する。

ボランティア募集

オンラインでもオフラインでも参加可能

対象:おおよそ18~24才のかた(大学生・専門学生むけ)

日程:月1回程度の取材、個人での記事作成、ボランティア交流・研修会

すべて任意参加

活動は長期にわたって行いますが、希望の参加頻度・参加期間は初回の面談時にご相談ください。

こんな方を募集します!

・なにかボランティアしたい

・色んな人達ともっと関わりたい

・子どもとかかわる仕事に興味がある

・地域活性化、まちづくりに関心がある

・デザインやライティングをやってみたい

・大学の中では学べないことを学びたい

など様々なことに挑戦したいという方をお待ちしております!

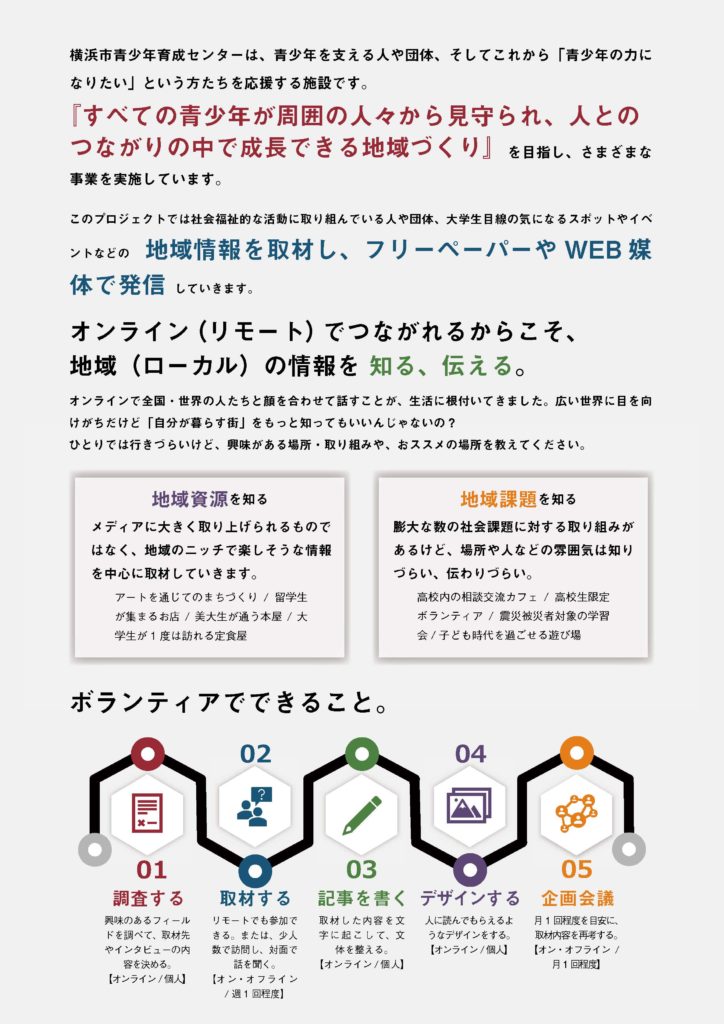

横浜市青少年育成センターは、青少年を支える人や団体、そしてこれから「青少年の力になりたい」という方たちを応援する施設です。

『すべての青少年が周囲の人々から見守られ、

人とのつながりの中で成長できる地域づくり』を目指しています。

地域で青少年育成に励む地域人材の育成・支援を図る拠点として、「施設貸し出し」「研修・講座事業」や「青少年育成活動に関する情報の収集・提供」など、さまざまな事業を実施しています。

社会福祉的な活動に取り組んでいる人や団体、大学生目線の気になるスポットやイベントなどの

地域情報を取材し地域情報を取材し、noteやフリーペーパーで発信します。

地域で活動している団体は広報活動にまで手が回らないことが多いです。大学生の皆さんの力をお借りして、地域の魅力発信に貢献してもらいます。

(必要に応じて、取材の聞き方・書き方などの研修を予定しております)

↓noteの記事(note「知る、伝える。ボランティア」より)↓

|

|

オンライン(リモート)でつながれるからこそ、

地域(ローカル)の情報を 知る、伝える。

オンラインで全国・世界の人たちと顔を合わせて話すことが、生活に根付いてきました。広い世界に目を向けがちだけど「自分が暮らす街」をもっと知ってもいいんじゃないの?

ひとりでは行きづらいけど、興味がある場所・取り組みや、おススメの場所を自分が知って、人に伝えていきます。

ボランティアでできること。

①取材・記事の活動

「取材に参加し記事を起こす」ことが基本的な活動になります。

取材希望者3人ほどでグループをつくり、「取材先」「取材日」などをグループで決めます。

取材後参加された方はnotoに投稿する記事を書いてもらいます。取材は毎月1回以上を予定しています。②交流会・まち歩き

月1回ほどでボランティア同士で交流会・まち歩きをしています。

対面での活動は主に【横浜市青少年育成センター】で実施します。③プロジェクト活動

活動体験取材や「知る、伝える。ボランティア」活動発信、フリーペーパーの作成など、有志のメンバーでグループを作り長期で活動していきます。

Q&A

【どれくらいの期間の活動なのか】

明確な終わりは提示していません。

ボランティアの方は辞めたいときに、いつ辞めても大丈夫です。

毎回の参加が必須ではないので、自分のペースで参加してもらいます。

【活動日・活動頻度について】

このボランティアの主な活動として

①取材をする ②記事を書く があります。

活動頻度の前提として、毎回取材にや企画会議に「参加しなくてはならない」と、義務づけるつもりはありません。

参加するか・しないかは自分で決めてもらいたいと思います。

【記事を投稿する際は自分の本名も公に見えるかたちになるのですか?】

事前に各自でペンネームを考えてもらい、ペンネームで投稿してもらいます。

(2022/4/1更新)